ししゃもは手軽に買えて、使いやすいので、子どもにも大人にも人気の魚です。

では、いったいどのくらいの子どもから食べていいのでしょうか?

けっこう辛い気もするけど、大丈夫かな?

というお悩みに対してー 現役の保育士・学童支援員・モンテッソーリ教員である”すず”が体にいい油についてまとめました。

3人の子を育てた子育ての実績と保育士の経験をいかして、スーパーで買える安全な油について詳しくお伝えいたします。

この記事を読んでわかること

- ししゃもを子どもに「何歳から」与えてよいか

- 与える場合の「安全な調理方法」や「骨の処理方法」

- アレルギーや塩分など「体に悪影響がないか」

- 他のママたちの「リアルな体験談」や「子どもの反応」

- 簡単にできる「ししゃもを使ったレシピ」

次のような方に向けての記事です。

- お子さんが1歳前後で、これから幼児食を与えようとされている方

- ししゃもの安全な食べさせ方を知りたい方

これを読めば、離乳食に使える安心なおすすめの食パンを選ぶポイント、離乳食用の食パンはいつごろから、どんなふうに使うかについてすぐにわかります。

【離乳食の食パン】赤ちゃんに安心で無添加のおすすめ6選、パンがゆから手づかみメニューもご紹介します

文章内に広告があります。

目次

ししゃもは何歳から食べられる?保育士が教える安心スタートガイド

① ししゃもってどんな魚?栄養や味、子どもに向いている理由

ししゃもは、1歳頃から様子を見ながら与えることができます。

なぜなら、ししゃもは栄養価が高く、骨ごと食べられるためカルシウム摂取に適している魚だからです。

さらに、調理が簡単で味が淡泊なので、子どもの舌にもなじみやすいという特徴があります。

■ししゃもの主な特徴

- カルシウムが豊富:骨ごと食べられるので、成長期の子どもに最適です。

- たんぱく質が多い:体をつくる栄養として欠かせません。

- ビタミンDも含有:カルシウムの吸収を助けてくれます。

- 食べやすいサイズ:1匹が小さいため、子どもの口にも入りやすく切らずに済むこともあります。

■ししゃもを与える注意点

- 骨が固い場合があります。

- 塩分が多い場合があります。(市販品)

- アレルギーの心配があります・(魚アレルギー)

そのため、最初に与えるときは、骨や塩分をしっかりチェックし、アレルギーが出ないか様子を見ながら少量からスタートするのが安心です。

たとえば、わが家では子どもが1歳2ヶ月のときに、ししゃもの身だけを焼いて細かくほぐし、混ぜご飯にして与えました。

小骨はすべて取り除き、塩分が気になったので無塩タイプを使用しました。

このように、ししゃもは工夫すれば子どもにも安心して食べさせられる魚です。家庭で安全に取り入れていきましょう。

②「いつから?」ではなく「どうやって?」ししゃもデビューは食べ方次第で安心に

ししゃもを与えるタイミングよりも、与え方が重要です。

なぜなら、子どもの発達には個人差があり、「〇歳だからOK」と一律に判断できるものではないからです。

経験上、子どもがししゃもを受け入れるかどうかは“食べやすさ”が大きく影響します。

私の保育園でも、2歳児でもししゃもが苦手な子もいれば、1歳半で骨ごと食べる子もいます。大切なのは、子どもの様子に合わせた調理と提供の工夫です。

たとえば、以下のように段階的に取り入れると安心です

■ししゃもの段階的な取入れ法

- 初期(1歳頃):ししゃもの身だけを細かく刻み、他の食材と混ぜて与えます。

- 中期(1歳半頃):骨のやわらかいものを選び、試しに一口骨ごと食べさせてみましょう。

- 後期(2歳以降):ししゃも1匹を丸ごと。食べ方の練習も含めて与えるとよいでしょう。

また、調理の工夫次第で食べやすくすることも可能です。塩抜きや骨抜き、ほぐし調理など、工夫して提供してみましょう。

ししゃもを「何歳から」と決めるのではなく、「どう工夫して食べさせるか」が安全に続けられる秘訣です。

③子どもがししゃもを食べたくなる!食卓で失敗しない5つのコツ

ししゃもを嫌がらずに食べてくれるには、味や雰囲気づくりがカギです。

ししゃもは栄養満点ですが、子どもにとっては見た目が怖い、骨が気になるなどで苦手意識を持ちやすい食材でもあります。

せっかくの栄養も、食べてくれなければ意味がありません。

そこで、実際に家庭で効果のあった「食べたくなる工夫」をご紹介します

■ししゃもが食べたくなる工夫

- 顔つきのししゃもは避ける:見た目が苦手な子は頭を落としてから調理

- 身をほぐして混ぜる:チャーハンやおにぎりに入れると抵抗が減ります

- 一緒に調理体験をする:手伝わせると興味を持ち、食べる意欲がわきます

- お皿や盛り付けに遊び心を:かわいい形の器や彩りを工夫すると子どもが喜びます

- 「ママも大好き」と言って一緒に食べる:大人の反応が子どもの食欲に影響します

私の娘は、ししゃもの頭が怖いと泣いたことがありましたが、混ぜご飯にしたところぺろりと完食。子どもが食べやすい形に変えてあげるだけで、ぐんとハードルが下がります。

失敗を恐れず、子どもの反応を見ながら調整していきましょう。

④子どもが安心して食べられる!ししゃもの骨の取り方と処理のコツ

骨の処理を丁寧にすれば、ししゃもは子どもでも安心して食べられます。

ししゃもの魅力は「丸ごと食べられる」ことですが、小さな子どもにとっては骨が危険になることも。

とくに1〜2歳の子は、骨がのどに引っかかると飲み込めず、むせてしまうこともあります。

私の保育園でも、魚の骨で怖い思いをした子の保護者が多く、「骨が怖くて魚を出せない」という声もよく聞きます。

■簡単で確実な骨の処理方法

- 焼いてから取り除くのがベスト:火を通すことで骨が浮きやすくなり、見つけやすくなります

- 箸で身を裂いて確認する:真ん中の骨に沿って左右に分けると骨が見えます

- 骨抜きやピンセットを活用:細かい骨も取りやすくなります

- しっかり照明のある場所で作業する:見落としを防ぎます

- ほぐしてから指で触って最終確認:ザラつきがあれば骨が残っているサインです

慣れないうちは、ししゃもを焼いてからほぐし、細かくして混ぜご飯やおやきにするのがおすすめです。骨の有無も確認しやすく、子どもにも食べやすい形になります。

「骨があるから怖い」ではなく、「どうやって取り除くか」を知っていれば、家庭でも安心して魚を楽しめます。

⑤ししゃもでアレルギーは起きる?初めてのときに確認すべきポイント

ししゃもでアレルギーが起きることはあります。だからこそ、最初の一口が重要です。

魚介類アレルギーは乳幼児にも見られることがあり、ししゃもも例外ではありません。特に卵を持つメスのししゃもは、魚卵アレルギーの原因になることもあります。

■初めてししゃもを与える際のポイント

- 初めては平日の昼間に与える:何かあった場合にすぐに医療機関を受診できます

- ごく少量からスタート:身の部分だけを少しずつ、体調のよい日に与えます

- 卵なしのオスのししゃもを選ぶ:魚卵アレルギーのリスクを減らせます

- アレルギーの家族歴があれば慎重に:不安な場合は医師に相談しましょう

もし口周りが赤くなる、湿疹が出る、下痢や嘔吐が起きるなどの症状があれば、すぐに中止して医療機関を受診してください。食後30分〜2時間ほどは様子をしっかり観察しましょう。

慎重にスタートすれば、アレルギーの不安を減らして、安心して取り入れることができます。

⑥ししゃもの塩分は大丈夫?子ども向けの対策と下処理方法

市販のししゃもは塩分が強めです。下処理をすれば、子どもにも安心して使えます。

市販のししゃもは、保存のために塩が強めに使われていることがあります。特に1〜2歳の子には塩分が多すぎると腎臓に負担がかかるため、注意が必要です。

■塩分を減らすための対策

- 塩抜きする:調理前にししゃもを5〜10分ほど水につけておくと塩分が和らぎます

- 焼いた後に皮をむく:塩分は皮に多く含まれるため、焼いた後に皮を取るとより安心です

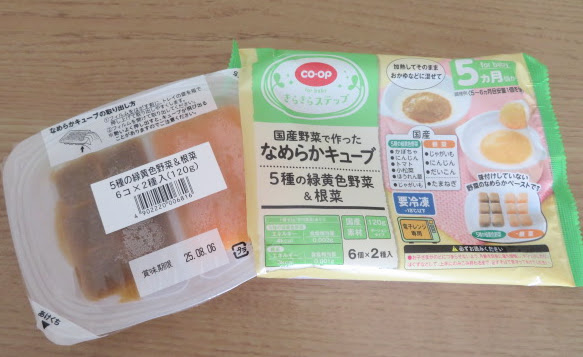

- 減塩タイプを選ぶ:生協やスーパーによっては「無塩・減塩ししゃも」が販売されています

- 味つけは控えめに:他の料理と組み合わせるときは追加の塩分を控えましょう

また、ししゃもを単体で出すより、他の食材と混ぜて与えると塩分が分散されて安全です。チャーハンやおやき、スープなどに混ぜて提供するとよいでしょう。

ちょっとした下処理で、栄養はそのまま、塩分だけカット。子どもに優しい魚料理になります。

⑦1歳からでも安心!子どもにやさしいししゃもの調理法

調理方法を工夫すれば、1歳からでもししゃもを安心して食べられます。

子どもがししゃもをおいしく、安全に食べるための調理法をご紹介します。大切なのは、「噛みやすさ」と「飲み込みやすさ」の両立です。

■おすすめの調理方法

- ホイル焼き:しっとりと仕上がるため骨もやわらかくなり、ほぐしやすいです

- 蒸し焼き:ふっくら仕上がるので、喉越しもよく小さな子にもおすすめです

- ほぐして混ぜる:混ぜご飯やおやきにすると食べやすく、見た目の抵抗も少なくなります

さらに、以下の点にも注意しましょう。

■注意点

- 骨はしっかり取り除きます

- 塩分は控えめにしましょう

- 一口サイズにします

- 口の中に残らないよう、水分の多いおかずと組み合わせるとよいでしょう

わが家では、ししゃもを焼いたあとに骨と皮を取り除き、じゃがいもと混ぜておやきにするのが定番でした。1歳の子でも手づかみで安心して食べられます。

食べ方を工夫すれば、ししゃもは栄養満点の頼れる魚になります。

ししゃも何歳から?1歳・2歳・3歳の子どもが食べやすい簡単レシピ集

「ししゃもは何歳から?」という疑問の答えは、「与え方次第で1歳からOK」。

ここでは、保育士としての経験を活かし、成長段階に合った簡単&安心レシピをご紹介します。初めての方でも迷わず作れるよう、工程とポイント付きで解説しています。

【1歳頃におすすめ】しっとりやわらか、飲み込みやすいレシピ

①ししゃもとじゃがいものおやき

手づかみ食べの練習にもピッタリで!

【材料(2~3個分)】

-

焼いたししゃも(骨・皮を除いた身)…1匹分

-

じゃがいも…小1個(約100g)

-

片栗粉…小さじ1

【作り方】

-

じゃがいもをゆでる or レンジで加熱し、マッシュします。

-

焼いたししゃもから骨と皮を丁寧に取り除き、身をほぐします。

-

じゃがいもとししゃもの身、片栗粉を混ぜて丸く成形します。

-

フライパンに薄く油をひき、弱火〜中火で両面を焼きます(ふたをすると中までふっくら)。

【ポイント】

-

水分が多すぎるとまとまりにくいので、様子を見て片栗粉を調整してください。

-

冷凍保存も可能です。

②ししゃもの混ぜ粥

おかゆデビュー後におすすめ、しっとり食べやすいので気に入ってもらえるでしょう。

【材料(1食分)】

-

全がゆ(7倍がゆ〜5倍がゆ程度)…80g

-

焼いたししゃもの身…小さじ1

-

白だし or だし汁(あれば)…小さじ1

【作り方】

-

ししゃもを焼き、骨と皮を丁寧に取り除きます。

-

身を細かくほぐして、だしとともにおかゆに混ぜます。

-

全体を軽く温めて完成です。

【ポイント】

- 味がぼやけると感じたら、かつお節少々を加えて風味をアップするといいでしょう。

③ししゃも入り豆腐だんご

ふわふわ食感で子どもが食べやすいと好評です!

【材料(4~5個分)】

-

木綿豆腐…1/4丁(約75g)

-

焼いたししゃもの身…1匹分

-

小麦粉 or 片栗粉…小さじ2

-

野菜(にんじん、ほうれん草など)…みじん切りで小さじ2程度

【作り方】

-

豆腐の水気を軽く切ります。

-

野菜はやわらかくゆでてみじん切りにします。

-

材料すべてを混ぜ、直径3cmくらいの団子に丸めます。

-

フライパンで軽く焼くか、オーブン・トースターで加熱して完成です。

【ポイント】

-

外は香ばしく、中はふわっと仕上げましょう。

-

野菜は冷蔵庫の残り物でOKです!

【2歳頃におすすめ】“しっかり噛む”練習期にぴったりなレシピ

①ししゃもの混ぜごはん

毎日の食事に取り入れやすい定番レシピ

【材料(1食分)】

-

ごはん…80g

-

焼いたししゃも(骨を除いた身)…1匹分

-

炒りごま・細切り小松菜など(好みで)

【作り方】

-

ししゃもを焼いて、骨・皮を取り除き、身を細かくほぐす。

-

温かいごはんに、ししゃもの身・具材を混ぜる。

-

必要であれば、少しだけごま油やだし醤油で風味付け。

【ポイント】

- 子どもが「自分で食べたい!」と思える混ぜごはんは食育にもおすすめです。

②ししゃもの卵焼き

卵料理でタンパク質をプラスします!

【材料(1~2人分)】

-

卵…1個

-

焼いたししゃも(ほぐした身)…1匹分

-

牛乳…大さじ1

-

ほうれん草などの青菜(あれば)…少々

【作り方】

-

卵を溶き、牛乳、ししゃも、刻んだ野菜を混ぜます。

-

フライパンでゆっくりと巻きながら焼きます。

-

冷まして食べやすく切ります。

【ポイント】

-

具が多いと巻きづらいので、少量ずつ巻きましょう。

-

卵にすることで苦手な魚も食べやすくなります。

③ししゃもとひじきの煮もの

優しい味で食物繊維も摂れます

【材料(2〜3食分)】

-

ししゃも…2匹(焼いてほぐします)

-

乾燥ひじき…小さじ1(戻します)

-

にんじん…少々

-

だし汁…50ml

-

醤油…ほんの少し(風味づけ程度)

【作り方】

-

材料をすべて小さくカットします。

-

だし汁でにんじん・ひじきを煮て、ししゃもを加えてさらに煮ます。

-

味見して薄ければ少量のしょうゆで整えましょう。

【ポイント】

-

出汁を効かせれば、しょうゆはほとんどいりません。

-

冷凍保存もできます。

【3歳頃におすすめ】“食べる楽しさ”を広げるアレンジレシピ

①ししゃもとチーズのトースト風

朝食や軽食にぴったりなボリュームメニューです。

【材料(1枚分)】

-

食パン(6枚切り)…1枚

-

焼いたししゃも(骨・皮を除く)…1匹分

-

ピザ用チーズ…大さじ2

-

コーン・玉ねぎなど(あれば)

【作り方】

-

食パンにチーズ・具材をのせます。

-

トースターで焼き色がつくまで焼きます(約4〜5分)。

【ポイント】

-

チーズがししゃもの香りを包み、苦手な子も食べやすくなります。

-

焼いた後に小さく切って提供してもよいでしょう。

②ししゃものミニ春巻き

カリッと楽しい!イベントメニューにもおすすめです。

【材料(5本分)】

-

春巻きの皮(ミニサイズ)…5枚

-

ししゃも(小ぶりのもの)…5匹

-

野菜(千切りキャベツなど)…少々

【作り方】

-

ししゃもは焼かずにそのまま春巻きの皮で野菜と一緒に巻きます。

-

フライパンに油を引き、中火で転がしながら焼きます。

-

焼き色がついたら出来上がりです。

【ポイント】

-

揚げずに焼くことでカロリー控えめになります。

-

丸ごとししゃもを使えるようになったらおすすめです!

③ししゃもまるごとプレート(練習用)

「自分で食べる」意欲を引き出します!

【材料】

-

焼いたししゃも…1匹

-

添え野菜・ごはんなど

【作り方】

-

焼いたししゃもを丸ごと1本、プレートに盛りつけます。

-

「これは骨」「ここをかじってみようね」と声かけしながら練習。

【ポイント】

-

一緒に食べる大人がお手本を見せるとよいでしょう。

-

骨が柔らかい国産ししゃもを使用し、安全に配慮します。

ししゃもは冷凍保存できる?子ども向けに使いやすくする保存と解凍のコツ

■ししゃもは冷凍できる?子どもに使うなら「下処理」がカギ

ししゃもは冷凍保存できます。市販品でも冷凍された状態で売られていることが多く、家庭でも問題なく冷凍可能です。

ただし、子どもに食べさせる場合は、そのまま冷凍するよりも一工夫加えることで、より安全で便利に使えます。

特に1〜2歳の小さな子どもは、骨や皮が原因で喉に詰まる心配もあります。そこでおすすめなのが、焼いてから骨と皮を取り除き、身をほぐして冷凍保存する方法です。

これなら解凍後にすぐ使えるため、忙しい朝や夕食づくりの時短にもなります。私は週末にまとめて処理し、冷凍ストックを作っておくことで、平日がぐんとラクになりました。

■子どもに優しいししゃもの冷凍保存方法【3ステップ】

子ども用に安全かつ使いやすく保存するには、以下の3ステップが基本です。

①加熱する

グリルやフライパンで中までしっかり火を通します。火が通ると骨が外しやすくなり、臭みも軽減できます。

②骨と皮を取り除く

冷めたら骨と皮を取り除き、指で確認しながら丁寧に身をほぐします。小骨が残っていないかチェックするのが大切です。

③小分けにして冷凍

1回分ずつ(大さじ1〜2)ラップに包み、フリーザーバッグに入れて冷凍庫へ。1歳児には大さじ1程度、2〜3歳児には大さじ2程度が目安です。

この方法なら、解凍後すぐにおにぎりやチャーハン、卵焼きなどに使えてとても便利です。

なお、ししゃもを生のまま冷凍することも可能ですが、子どもに使うなら先に加熱してから保存した方が安全で扱いやすくなります。

■解凍方法とおすすめの使い方|自然解凍or加熱調理と一緒にがおすすめです

冷凍したししゃもの解凍には、風味と栄養を損なわない方法を選びましょう。

ししゃも解凍方法

●冷蔵庫で自然解凍

前日の夜に冷蔵庫へ移しておけば、翌朝にはちょうどよい状態に。離乳食や幼児食に使いやすい方法です。

●加熱調理と一緒に使う

スープや炒め物、卵焼きにそのまま入れて火を通せば、時短になり、解凍と調理が一度にできます。

●電子レンジは短時間で

急いでいるときは、ラップで包んで500Wで10〜20秒ずつ様子を見ながら加熱しましょう。ただし加熱しすぎると風味が落ちやすいので注意が必要です。

解凍したししゃもは再冷凍せず、その日のうちに使い切るのが鉄則です。

忙しい朝や子どもの体調が悪いときでも、冷凍ししゃもがあればすぐに栄養価の高い一品を作ることができます。

たとえば、「ごはんに混ぜてふりかけ風」「豆腐と和えて電子レンジで蒸す」など、簡単かつヘルシーなレシピに活用できます。

■まとめ|ししゃもは冷凍ストックで手軽&安心に活用できます

ししゃもは冷凍保存可能で、下処理をして保存しておくと、子どもにも使いやすくなります。

骨や皮を取り除いてほぐし身にし、小分けして冷凍しておくことで、日々のごはんづくりが格段にラクになります。

自然解凍や加熱調理でそのまま使える冷凍ししゃもは、時短・安心・栄養◎の心強い味方です。

ししゃも何歳から与えた?3人の子育て体験談とリアルなママの声

離乳食が進んでくると、「ししゃもは何歳から食べさせていいの?」と迷う保護者は多いものです。

ししゃもは小さな骨が多く、丸ごと与えるには注意が必要な魚。とはいえ、カルシウムやたんぱく質が豊富で栄養価が高く、うまく取り入れれば子どもの成長に役立つ優秀食材です。

私自身も3人の子どもを育てる中で、ししゃもをいつ、どのように与えるかは悩みました。そして実際に試した結果、それぞれの年齢や発達段階に合わせた工夫が必要だと感じました。

ここでは、3人の育児経験をもとに「何歳から・どう与えたか」をリアルな体験談としてご紹介します。

①【体験談1】1歳:焼いてほぐし身にして与えた長男の場合

長男には1歳1ヶ月ごろに、焼いてから骨と皮をすべて除き、身だけを細かくほぐして与えました。

当時はまだ歯がしっかり生えそろっておらず、丸のみしがちな時期だったので、おかゆや野菜と一緒に混ぜてあげるスタイルに。

味にクセがないのでパクパク食べてくれて、カルシウム補給としても重宝しました。皮や骨を完全に除く手間はかかりますが、初めての魚デビュー食材としておすすめです。

②【体験談2】2歳:丸ごとししゃもデビュー!でも食べきれたのは身だけ

次男は2歳の頃、丸ごとのししゃもに挑戦。とはいえ、頭や尻尾はかたいと嫌がり、身の部分だけを食べる結果に。

この時期になると、見た目や触感への好みが出てくるため、「これなに?」と興味を持ちつつも、警戒心も出てくるように。

焼いたししゃもを小さく切り分け、食べられる部分だけをお皿に出しておくと、自分でつまんで食べることができました。

まだ「骨があるから丸ごとどうぞ」は難しかったですが、自分で食べたい意欲を尊重しながら、サポートしていく形がおすすめです。

③【体験談3】3歳:骨に気をつけつつ、自分でししゃもを持って食べられた

3男は3歳でししゃもデビュー。魚が大好きだったこともあり、初回から自分で手に持ってパクッ!

ただし、小骨が気になったようで、最初のうちは「骨あるよ」と声をかけながら見守りつつ提供しました。

それでも、何度か経験するうちに食べ方に慣れ、「魚は頭から食べるといいよ」など、食育にもつながる体験ができました。

この頃になると「ししゃも=丸ごと食べる魚」ということを理解できるようになり、自信にもつながっていたようです。

④ 他のママのリアルな声|SNS・保育園・ママ友との交流から

他の保護者から聞いたししゃもデビューのタイミングもさまざまでした。

■他のママの声

-

「1歳半から身だけあげてるよ。魚嫌いだけど、ししゃもは食べてくれる」(1歳半ママ)

-

「保育園の給食で2歳から出るようになって、家でもあげ始めた」(2歳児ママ)

-

「3歳すぎてから骨を気にせず食べられるようになった。頭はまだ残すけど」(年少ママ)

家庭によって進み具合や好みも違うので、無理せず、その子の発達に合わせて少しずつ進めていくのがポイントです。

■まとめ|ししゃもは1歳以降が目安。最初は「骨・皮なし」で安心を

ししゃもは栄養価が高く、幼児食にもおすすめの魚ですが、小骨や皮の存在から、最初は慎重に取り入れるのが正解です。

私の経験では、ししゃもを食べ始めるのは「1歳ごろから」、丸ごとは「2〜3歳以降」が目安です。

最初は焼いてほぐし、骨と皮を除いた「身だけ」をおかずに使うと安全かつ食べやすくなります。

年齢や子どもの成長に合わせて少しずつステップアップすれば、ししゃもは日常の食卓に取り入れやすく、カルシウム補給にもピッタリの魚になります。

離乳食・幼児食におすすめ!ししゃも以外の魚と子どもが喜ぶレシピ例(詳しいレシピ付き)

「魚が苦手な子にも食べてほしい」そんな願いに寄り添う魚レシピをご紹介します。

子どもには栄養バランスの良い食事をさせたい。特に、たんぱく質やDHA・EPAが豊富な「魚」は積極的に食べさせたい食材のひとつです。

でも、実際には「魚のにおいが苦手」「骨が怖い」「食感がパサついている」といった理由で、魚を嫌がる子どもも多くいます。

そんなときは、子どもが食べやすい魚・調理しやすい魚を選び、味付けや見た目を工夫することで、「魚っておいしい!」という体験につなげましょう。

ここでは、ししゃも以外におすすめの魚4種類と、それぞれの詳しいレシピ例をご紹介します。

魚①:タラ(鱈)|離乳食初期から使えるやわらか白身魚

タラはクセが少なくてやわらかく、骨も取りやすいので離乳食から人気の魚です。

▶レシピ:タラとじゃがいものミルク煮

【材料(子ども1人分)】

- タラ(皮・骨を除いた切り身)…30g

- じゃがいも…1/4個(約30g)

- 牛乳…50ml(※離乳食中期までは豆乳または粉ミルクに置き換え)

- 粉チーズ…少々

- 水…50ml

【作り方】

-

タラは茹でて皮と骨を完全に取り除き、ほぐしておきます。

-

じゃがいもは小さく切って柔らかくなるまで茹でます。

-

鍋にじゃがいもと水を入れて軽く煮たら、タラを加えます。

-

牛乳と粉チーズを加えてとろみが出るまで弱火で煮込みます。

▶ポイント

-

離乳食初期の場合は、牛乳を使わずに豆乳や湯冷まし+粉ミルクで代用します。

- じゃがいもと一緒にとろみをつけると、スプーンでもすくいやすくなります。

魚②:サケ(鮭)|幼児食期から大活躍!香ばしさが人気

サケは味に旨みがあり、香ばしく焼くことで食欲をそそります。塩鮭ではなく「生鮭」を選びましょう。

▶レシピ:鮭とコーンのバターごはん

【材料(子ども1人分)】

- 生鮭…30g

- コーン(冷凍または缶詰)…大さじ1

- ごはん…子ども用お茶碗1杯分

- バター…5g

- しょうゆ…小さじ1/4(※好みに応じて)

【作り方】

-

生鮭をグリルまたはフライパンで焼き、骨と皮を取り除きながら細かくほぐす。

-

フライパンにバターを溶かし、コーンを軽く炒める。

-

ごはんと鮭を加えてさっと炒め合わせ、しょうゆで風味をつける。

▶ポイント

-

焼き鮭を使うことで香ばしさが出て、魚のにおいが苦手な子にも好評です。

- おにぎりにしても食べやすいでしょう。

魚③:しらす|小さい&やわらか、離乳食中期からの定番

しらすは下処理がしやすく、栄養豊富。塩分が心配なときは湯通しして使います。

▶レシピ:しらすと豆腐のおやき

【材料(約4〜5個分)】

- 木綿豆腐…100g

- しらす(塩抜き済)…大さじ1

- 青ねぎ(みじん切り)…大さじ1(お好みで)

- 片栗粉…大さじ1

【作り方】

-

豆腐をキッチンペーパーで水切りし、ボウルで崩す。

-

しらす、青ねぎ、片栗粉を加えて混ぜ、小さく丸める。

-

フライパンに少量の油をひいて、中火で両面を焼く。

▶ポイント

-

手づかみ食べの練習にもおすすめです。

- 冷凍保存もできるので作り置きにも便利です。

魚④:アジ(鯵)|幼児食で人気!しっかり味でも栄養満点

アジはDHA・EPAが豊富で、成長期の子どもにぴったりの魚。焼いてから調理することで骨がとりやすくなります。

▶レシピ:アジのふりかけ

【材料(作りやすい分量)】

- アジの開きまたは切り身(焼いたもの)…1枚

- かつおぶし…1パック(2g)

- いりごま…大さじ1

- 刻みのり…適量

- しょうゆ…小さじ1/2(好みで)

【作り方】

-

焼いたアジから骨と皮を取り除き、細かくほぐす。

-

フライパンに入れて弱火で炒り、かつおぶし・ごまを加える。

-

カラっとするまで炒ったら、刻みのりとしょうゆを加え混ぜる。

▶ポイント:

-

ごはんに混ぜるだけで魚の栄養がとれる便利な常備菜。冷蔵保存で3日ほど持ちます。

魚嫌いな子どもにも!食べやすさ+香り+見た目がカギ

魚を食べてもらうコツは、以下のような“工夫の積み重ね”です。

-

小骨・皮を完全に取り除いて安心感をあたえます。

-

バターやチーズ、カレー粉など香りで食欲アップさせます。

-

色鮮やかな野菜や型抜きで楽しい見た目にするといいでしょう。

無理に食べさせるのではなく、「おいしい!」という体験から始めるのが一番です。

■まとめ|子どもが笑顔で食べる魚レシピ、今日から試してみよう

魚は、ししゃも以外にも魅力的で子どもに合う種類がたくさんあります。

タラ、サケ、しらす、アジなどを上手に活用して、離乳食や幼児食にバリエーションを持たせてみましょう。

今回ご紹介したレシピは、どれも簡単でアレンジ自由。冷凍保存できるものもあり、忙しい毎日のごはんづくりに役立ちます。

「魚っておいしい!」という子どもの笑顔を、ぜひご家庭でも味わってみてくださいね。